COSIMA: Analyse und Förderung von Diagnosekompetenzen in simulationsbasierten Lernumgebungen in der Hochschule

Projektbeschreibung

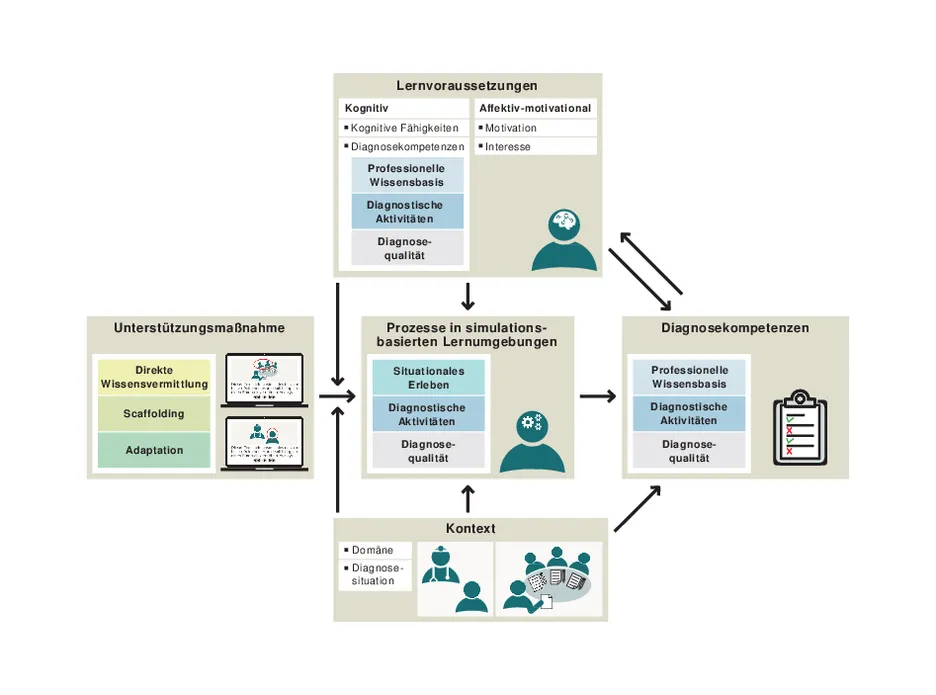

Im COSIMA Projekt untersucht eine interdisziplinäre Forschungsgruppe die Diagnosekompetenzen von Studierenden des Lehramts und der Medizin mit simulationsbasierten Lernumgebungen. Die Forschungsgruppe setzt sich zusammen aus Forscherinnen und Forschern aus der pädagogischen Psychologiem, den Fachdidaktiken (Mathematik, Biologie, Physik) sowie aus der Medizindidaktik. Das übergeordnete Projektziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Vorwissen, Diagnoseprozesssen und der Diagnosequalität zu untersuchen und effektive Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Diagnosekompetenz in simulationsbasierten Lernumgebungen zu finden. Das Projekt ist in zwei Förderphasen gegliedert und unser Lehrstuhl war in beiden Phasen mit einem Teilprojekt (D1Ma1 und D1Ma2) am Gesamtprojekt beteiligt. Im Folgenden ist das übergeordnete Rahmenmodell der Forschungsgruppe dargestellt und die digitale Simulation, die in den Teilprojekten unseres Lehrstuhl verwendet wurde.

Förderung

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Personen

COSIMA Rahmenmodell

Die digitale Simulation

In dieser Simulation können angehende Lehrkräfte systematische Fehler von simulierten Schülerinnen und Schülern in Mathematik diagnostizieren. Basierend auf mathematischen Aufgaben und den zugehörigen Lösungen sind in der Simulation acht verschiedene Schülerfälle mit unterschiedlichen systematischen Fehlern implementiert (Wildgans-Lang et al., 2022).

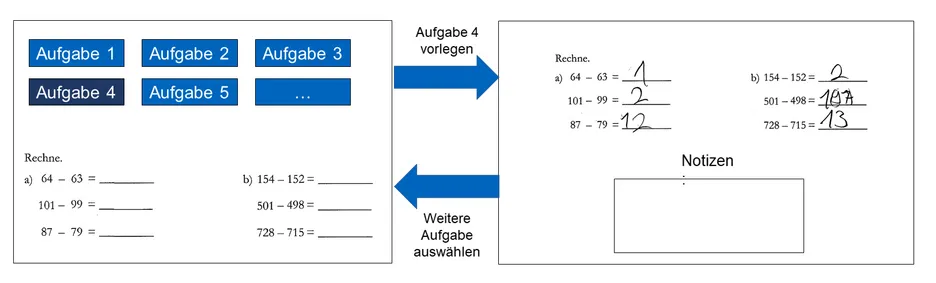

Jeder Schülerfall in der Simulation besteht aus Aufgaben, die entweder ein hohes oder ein niedriges diagnostisches Potenzial haben, systematische Fehler zu identifizieren (Abbildung 1). Die Aufgaben und echten Lösungen stammen aus der VERA-3 Studie, einer bundesweiten Bewertung von Drittklässlern in Deutschland. Typische Fehler sind beispielsweise die Verwechslung der Zahlen 0 und 1 beim Multiplizieren oder stellenweises Subtrahieren.

Jeder Schülerfall in der Simulation besteht aus Aufgaben, die entweder ein hohes oder ein niedriges diagnostisches Potenzial haben, systematische Fehler zu identifizieren (Abbildung 1). Die Aufgaben und echten Lösungen stammen aus der VERA-3 Studie, einer bundesweiten Bewertung von Drittklässlern in Deutschland. Typische Fehler sind beispielsweise die Verwechslung der Zahlen 0 und 1 beim Multiplizieren oder stellenweises Subtrahieren.

In der Simulation wählen die Lehrkräfte Aufgaben aus einem Pool aus und interpretieren die zugehörigen Schülerlösungen, um systematische Fehler zu diagnostizieren. Währenddessen sollen die Lehrkräfte ihre Überlegungen notieren. Sie können dann selbst entscheiden, wann sie genügend Informationen gesammelt haben, um ihre finale Diagnose zu stellen. Beispielsweise wählt eine Lehrkraft Aufgabe 4 aus, um das Vorgehen des Schülers beim Subtrahieren mehrstelliger Zahlen zu analysieren (Abbildung 2).

Die Simulation ermöglicht es, diagnostische Aktivitäten während des Diagnoseprozesses (z.B. Auswahl einer Aufgabe mit hohem oder niedrigem Potential) angehender Lehrkräfte genau zu analysieren. Durch Implementierung von Scaffolding wird der Diagnoseprozess instruktional unterstützt, um die Diagnosekompetenz der angehenden Lehrkräfte zu verbessern (Schons et al., 2023).