Förderung mathematischer Modellierungskompetenz durch simulationsbasierte Lernumgebungen

- Förderung: Promotionsstipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung

- Laufzeit : seit Februar 2020

- Wiss. Mitarbeiter: Benjamin Stöger

Mathematische Modelle spielen eine zentrale Rolle in den Naturwissenschaften. Sie ermöglichen die Beschreibung komplexer Phänomene und Prognosen über zukünftige Entwicklungen. Besonders in gesellschaftlich relevanten Bereichen wie der Klimaforschung zeigen Modelle ihren hohen Erkenntniswert und zugleich ihre Komplexität. Die Fähigkeit zum mathematischen Modellieren gilt daher als grundlegende wissenschaftliche Kompetenz und ist wichtig für die reflektierte Teilhabe an Diskussionen über naturwissenschaftlich-technologische Entwicklungen im Sinne einer Scientific Literacy. Digitale Medien bieten Möglichkeiten, Modellierungsprozesse im Unterricht anschaulich und dynamisch zu gestalten. Besonders simulationsbasierte Lernumgebungen erfordern von Lernenden eine aktive Auseinandersetzung mit Modellen z.B. durch die Kontrolle von Variablen. Studien zeigen, dass Simulationen im Vergleich zu anderen multimedialen Repräsentationen wie Animationen dabei helfen, komplexe Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen.

Das Promotionsprojekt untersucht daher, inwiefern simulationsbasierte Lernumgebungen die mathematische Modellierungskompetenz fördern können. Ziel ist es zu klären, welche Effekte simulationsbasierte Lernumgebungen mit oder ohne Scaffolding auf den Erwerb mathematischer Modellierungskompetenz haben. Thematisch steht die Michaelis-Menten-Kinetik im Fokus, ein zentrales Konzept der Enzymatik, das biologische Inhalte mit mathematischer Modellbildung verknüpft.

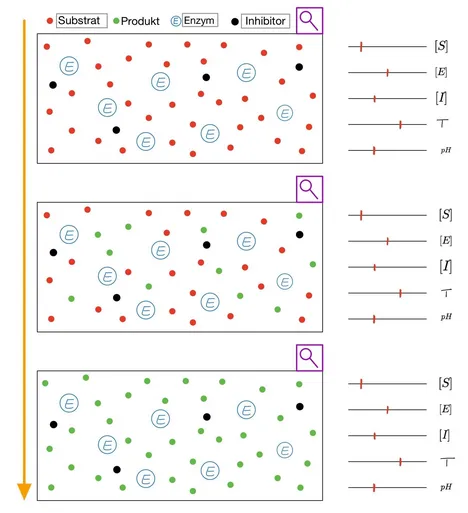

Zunächst wurde ein Testinstrument zur Erfassung der Modellierungskompetenz entwickelt und mittels Raschanalyse validiert. Darauf aufbauend entstand eine digitale Simulation, in der Lernende fünf Variablen (Substrat-, Enzym- und Inhibitorkonzentration, pH-Wert, Temperatur) über Schieberegler variieren können. Die Simulation erlaubt es, Reaktionsverläufe zu beobachten, Messungen vorzunehmen und eigene Diagramme zu erzeugen. Sie bildet die Grundlage für drei Lernbedingungen: Animation ohne Interaktionsmöglichkeiten (Kontrollgruppe), interaktive Simulation (Testgruppe 1) sowie Simulation mit zusätzlichen Scaffolding-Elementen wie Hinweisen, Aufträgen und schrittweiser Freischaltung (Testgruppe 2).

Die Studie folgt einem Prä-Post-Test-Design. Studierende aus MINT-Fächern bearbeiten zunächst den Modellierungstest, durchlaufen eine der drei Lernumgebungen und absolvieren anschließend den Test erneut. Ergänzend werden qualitative Daten über Laut-Denken-Protokolle erhoben, um Einblicke in die kognitiven Prozesse zu erhalten.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass interaktive Simulationen das Verständnis modellierungsbezogener Prozesse fördern, allerdings auch eine höhere kognitive Belastung verursachen können. Die Wirkung von Scaffolding zeigte sich bisher uneinheitlich. Die Erkenntnisse liefern Impulse für die didaktische Gestaltung digitaler Lernumgebungen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Besonders die gezielte Förderung mathematischer Grundkompetenzen und die adaptive Gestaltung digitaler Lernprozesse erscheinen als zentrale Ansatzpunkte für zukünftige Entwicklungen.

Publikationen

Stöger, B., & Nerdel, C. (2025). How to measure mathematical modelling in science education? An atomistic approach. Progress in Science Education (PriSE), 8(2). https://doi.org/10.25321/prise.2025.1529

Stöger, B., & Nerdel, C. (2024). Entwicklung eines linear skalierten Messinstruments für mathematisches Modellieren in der Chemie. in H. van Vorst (Hrsg.), Frühe naturwissenschaftliche Bildung. Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik Jahrestagung in Hamburg 2023 (S. 494 - 497). pedocs. https://doi.org/10.25656/01:30626

Stöger, B., Nerdel, C. (2024). Using External Representations to Support Mathematical Modelling Competence in Biology Education. In: Korfiatis, K., Grace, M., Hammann, M. (eds) Shaping the Future of Biological Education Research . Contributions from Biology Education Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44792-1_3